「データを活用して医薬品のマーケティングやセールスに変革を」

このメッセージへの反論は少ないが、営業やマーケティングの現場がデータに基づいたアクティビティを展開するのは容易ではない。CRMを起点に現場のデジタル感度向上を推進するヤンセンファーマの岩岸徹氏は、「顧客に関する多様なデータを収集・分析し、現場が使いやすい形に表現することが重要だ」と指摘する。効果的にデータを活用し、チームの営業力を高めるには、何が必要なのか。

「データ」を起点に情報提供活動の質を高める

― あらゆる業界でデジタル化が進む中、医薬品のマーケティング・セールスにおけるデジタル化の状況をどのように分析しているか

長い間、医薬品業界では、MRが対面で医師に情報を伝えるアナログな活動が中心だったが、その風向きは、2007年以降の一連の論文不正疑惑を契機に変わり始めた。医療機関へのMRの訪問規制が強まり、医師と面会できない時間が増えた。その代替策として、当時はメールを活用したデジタルアプローチが始まり、医師に情報提供するチャネルが広がりを見せるようになった。

デジタルアプローチの増大に伴い、対面でのアプローチの比率が下がってくる。とはいえ、対面が圧倒的な主流であることは変わらず、CRMに搭載されているオンライン面談機能はそれほど注目されていなかった。それが、COVID-19により一気に潮目が変わった。

会員制医療情報Webサイトも急拡大した。医師が有用と考える「医薬品の情報源」として、これまでは「MR」が常に1位を死守していたが、2021年2月1日に報道されたミクスの調査によると、会員制医療情報Webサイトが全体の6割を占めて1位になり、「MR」はトップの座から滑り落ちた。

もちろん領域などによってデジタルチャネルの拡大は異なる。顧客のチャネル嗜好性を機械学習でセグメント分析すると、ある領域で対面を好み、ある領域ではデジタルチャネルを好むといった違いがみられるが、トレンドとしてMRからデジタルチャネルへの移行が起きていることは間違いないだろう。

ただ、デジタルで100%情報提供が完結するのではなく、まだ多くの場合人を介したデジタルが好まれている。従って、マスメールで一斉にウェビナーの案内を送付するのではなく、MRがメールやLINEといったツールでのコンタクトやデジタルコンテンツの提供などを実践し、人の存在を感じられるデジタル上のタッチポイントを医師に体験してもらうことが重要となっていく。

― 製薬企業は、こうした変化にどのように適応していくべきか?

製薬会社のミッションは「患者さんの命と健康、患者さんの家族の人生を救うこと」。セールスやマーケティングの立場から貢献するには、医師に対する情報提供活動の質を高めることが必要になる。その起点になるのが「データ」だと考えている。医薬品に関する情報、地域医療に関する情報、処方に関する情報など、多様な医師のニーズに的確に対応し、情報提供していくためには、データに基づいたアプローチが欠かせない。オウンドメディア、3rdパーティメディア、MRとの面談など、医師とのタッチポイントからデータを収集し、インサイトを抽出し、正しい情報提供につなげていく。

製薬会社からの積極的なプロモーションを受けない医師でも、オウンドメディアを訪問していることはある。セカンドオピニオンとして、他の企業サイトや学術的に中立なサイトも訪問するし、院内の薬剤師から情報収集している場合がある。こうした医師に関するデータを、デジタルチャネルやMRからの情報から拾い上げることができれば、直接面会しなくても、情報を届ける手段を検討することが可能だ。医師に直接情報を届けることはもちろん大事だが、今後は、デジタルチャネルやコメディカルを介した情報提供の仕組みづくりの有無が、価値ある情報提供につながり企業の競争力を左右するようになると考える

顧客に関する多様なデータを集め、活用可能な形で保持

― マーケティングやセールスにおいて、どのようなデータやチャネルに注目しているか

自社とのタッチポイントに関するデータ、医師の学術活動に関するデータなど、顧客理解に役立つデータは多ければ多いほど有用だと考えている。

例えば、ある医師が出勤前にオウンドメディアを訪問し添付文書を開く。日中は自社のMRと面談し、外来終了後に自社主催のウェビナーを視聴する――こうしたデータをすべて集めることができれば、顧客がいつどこで自社と接触しているかが把握できる。データが多ければ、顧客の行動や属性、関心事項などを解像度高く理解でき、マルチチャネルマーケティングやオムニチャネルマーケティングを有利に展開できる。

今後注目したいチャネルがSNSだ。SNSを医師とのコミュニケーションツールとして導入する製薬企業は増えている。独自ツールと比べ、顧客への導入のハードルが低いので、チャネルとして重要性が高まっていくとみている。

ツール導入と同時に、データ収集の仕組みを実装し、CRMやマーケティングオートメーションなど社内のシステムと連携する。後からつなぐことも可能だが、それまでのデータが失われてしまうので、機会損失を招く。

― データ収集をする上での留意点とは?

MRによる面会記録などは入力ルールを決めて運用することがポイントになる。

MRをアクティビティで評価すると、正確な入力がなされていない場合、SFEの効果測定に大きく影響するため、「訪問後24時間以内の入力を義務づける」「○○分以上面会したら訪問とする」といったように、不正確なデータ入力を防ぐルール作りや定義の明確化が必要だ。

ファクトとしてデータ取集が可能なアクセスログや学術発表に関する情報などは、社内の顧客リストとの紐づけが欠かせない。例えば、医師の学会発表に関する情報は抄録集で確認できるが、そのままだと他の社内データと連携して活用することは難しい。共通するカテゴリーごと情報を集約保持することで、初めて有意なデータとして機能する。DPCデータなどの公開情報も同様で、自社内で活用可能な形でデータを保持することが求められる。もちろん情報の集約や保持は個人情報保護等に十分配慮した形で行われるのは言うまでもない。

効果的なデータ活用がチームの営業力を左右

― データを現場で効果的に活用してもらうためのポイントとは?

様々なデータを収集し、それらを組み合わせて分析することで、色々な示唆を得られる。ただ、分析結果をそのままセールスやマーケティングの現場に提示しても、効果的な行動変容は引き出せない。現場が使いやすいようにデータを視覚化して、アウトプットしていく。

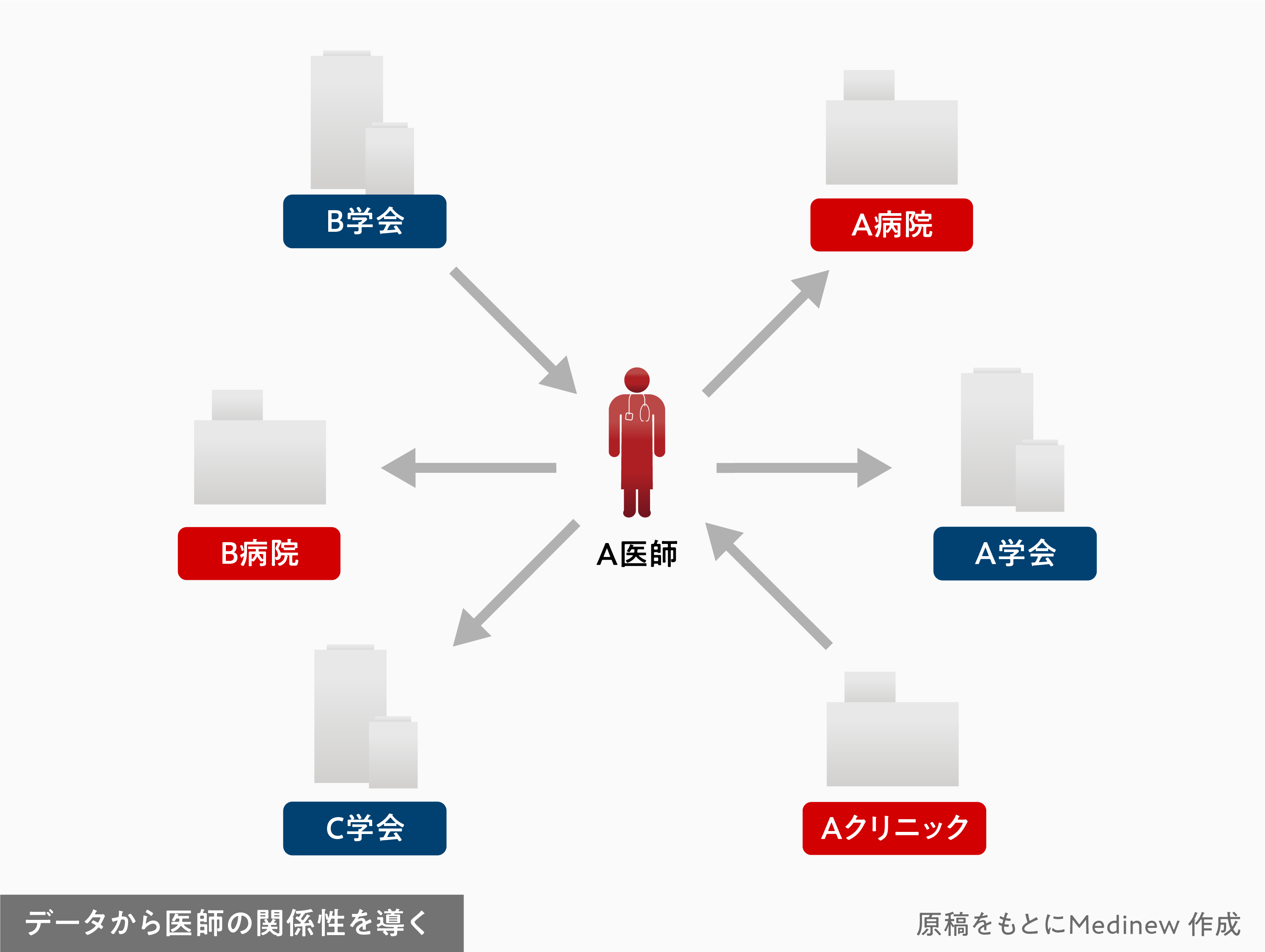

例えば、学会での医師の共同発表経験を定量分析すると、医師の専門領域との関係性の強度を数値化できる。数値を見せても、その解釈に時間がかかり、現場では使いにくい。医師の関係性を図式化して表現すると、直感的な理解が進み、現場での創意工夫を引き出すことができる。「データ収集」「データ分析」「データ表現」をセットで考えることが、現場のデータ活用につながる。

加えて、CRM上でMRに提供される具体的な活動のサジェスチョンも有用だ。「A医師と共同執筆の経験があるB医師の最近の学会発表を話題にしてみては?」と、具体的な活動内容を伝えた場合、現場が「データが使える」と実感すると、逆に、現場から「このデータとこのデータを連携させて、新しいサジェスチョン機能を開発できないか」と提案が来るようになる。現場のデジタル感度の向上が、データ活用の好循環につながり、デジタル力の高い組織を構築できる。

― 有益なデータ活用のために現場に求められるものとは?

継続してデジタル教育を強化する必要もあるが、データ活用による売上への好影響が見え始めるには、最低でも半年程度はかかる。明らかなことは、データを活用したチームとそうでないチームでは、数字に違いが生まれるということ。

チーム全体でデータの重要性を認識し、面談やオウンドメディアといった自社のタッチポイントから得られるデータ、学会や論文発表などのオープンデータなどを丁寧に収集、分析し、表現することが、今後のマーケティングやセールスには欠かせない。

<取材協力>

ヤンセンファーマ株式会社

カスタマーエンゲージメント本部

デジタルエンゲージメント&CRMグループ

CRM Lead Manager

岩岸 徹

▷そのほかの「医薬品デジタルマーケティングへの提言」シリーズは こちら

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)