これまで製薬企業のマーケティングやセールスに関する人材育成等のサポートに携わってきた中で、製薬企業の方からさまざまなご質問をいただいてきました。この連載では、わたしたちがトレーニングの際などに聞かれるシンプルかつ根本的な医薬品マーケティングに関する質問にお答えしたいと思います。第2回は「処方は医師が決めるのに、患者の声を聞く意味はあるのか?」がテーマです。

(トランサージュ株式会社 代表取締役 瀧口 慎太郎)

Q:処方は医師が決めるのに、患者の声を聞く意味はあるのか?

A:

患者の声は、マーケティングの戦略や施策を考察するために大いにヒントになる

<ポイント>

① 医師の課題だけでなく、患者さんの課題も把握することは大切

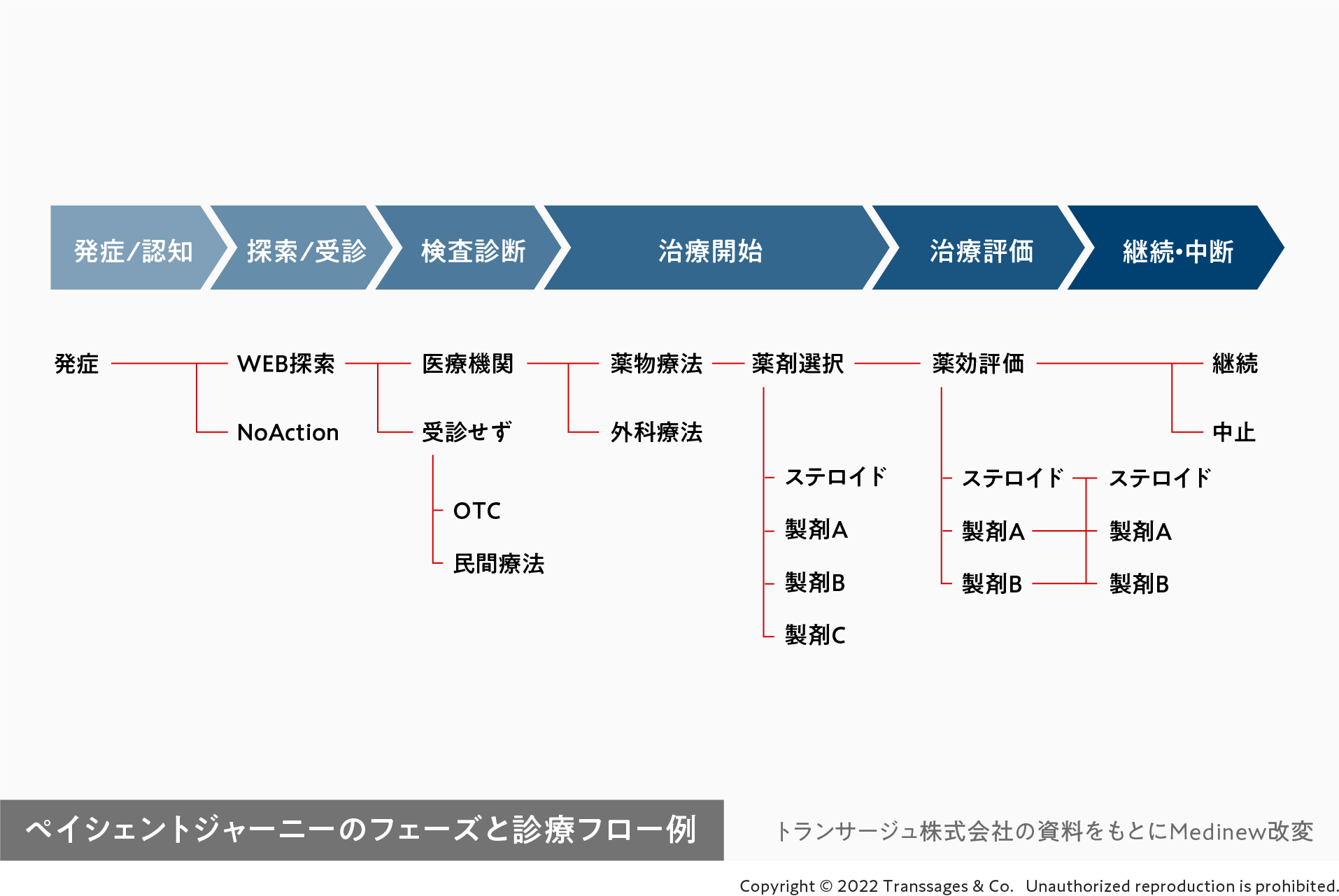

② 患者さんの声を抜け漏れなく確認するためには、ペイシェントジャーニーが有用

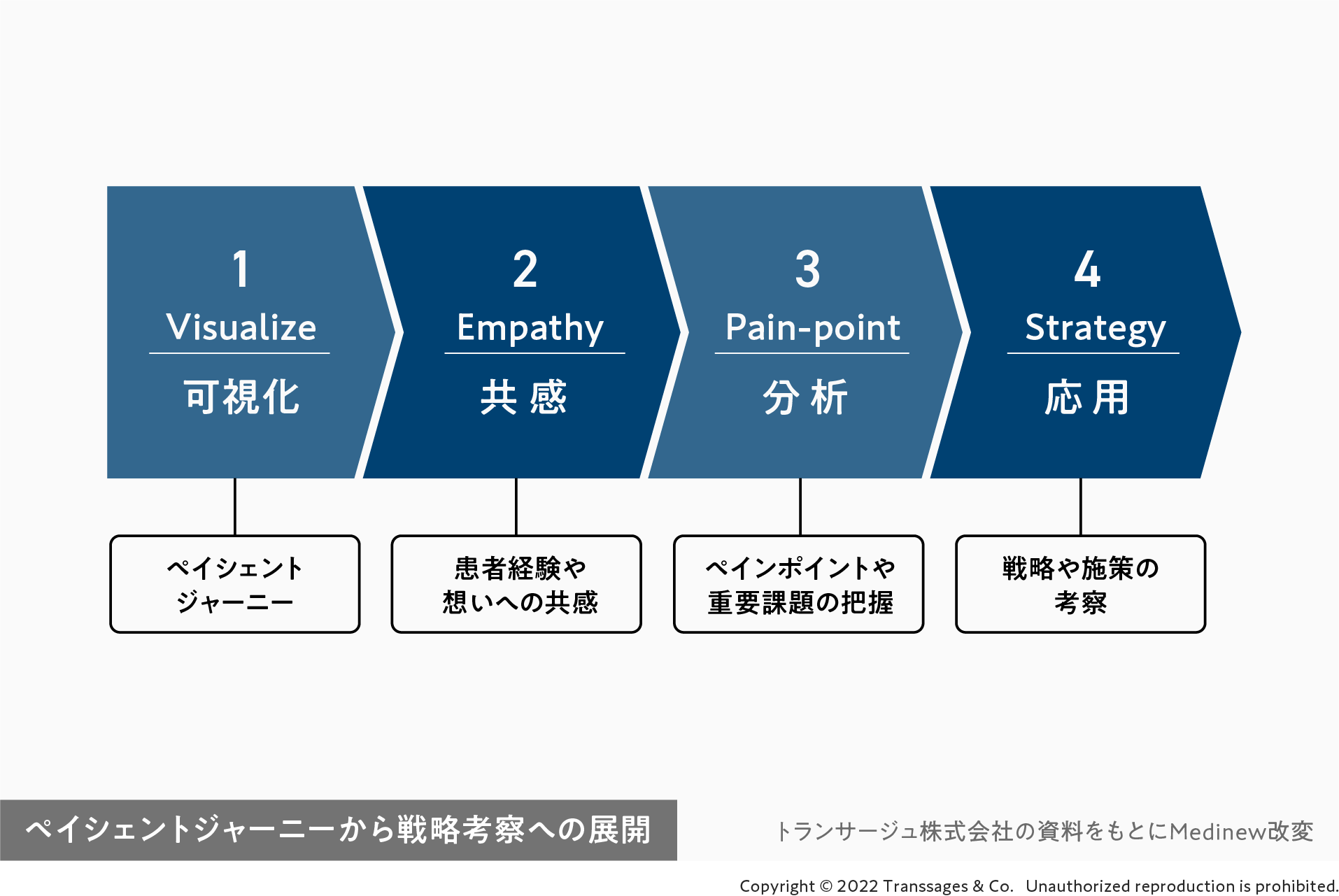

③ ペイシェントジャーニーは書いて終わりではなく、患者さんの声に自らが疑似体験と共感をして、自分事化して考察することが大事

なぜ医薬品マーケティングでは調査が重要なのか

患者の声を聞くという本題の前に「なぜマーケティングでは調査が大切か」について触れたいと思います。

マーケティングの第一歩は調査でユーザーの課題を探すこと

例えば 第1回 で紹介した自分たち視点の良い製品の場合、自分たちの想いが中心なのでユーザーの想いを知らなくてもマーケティングを進めることができるかもしれません。ただ、本来マーケティングとはユーザーの課題を解決することであり、ユーザーとのWIN-WINを実現することだ、とは前回お話しした通りです。この観点から、ユーザーの想いを把握する努力をしない姿勢は、マーケティングの本質さえ失ってしまいます。

つまり、いろいろな情報源からユーザーの感じている課題を明らかにすることはマーケティングにとって必須の第一歩であり、調査の目的はユーザーの課題把握なのです。

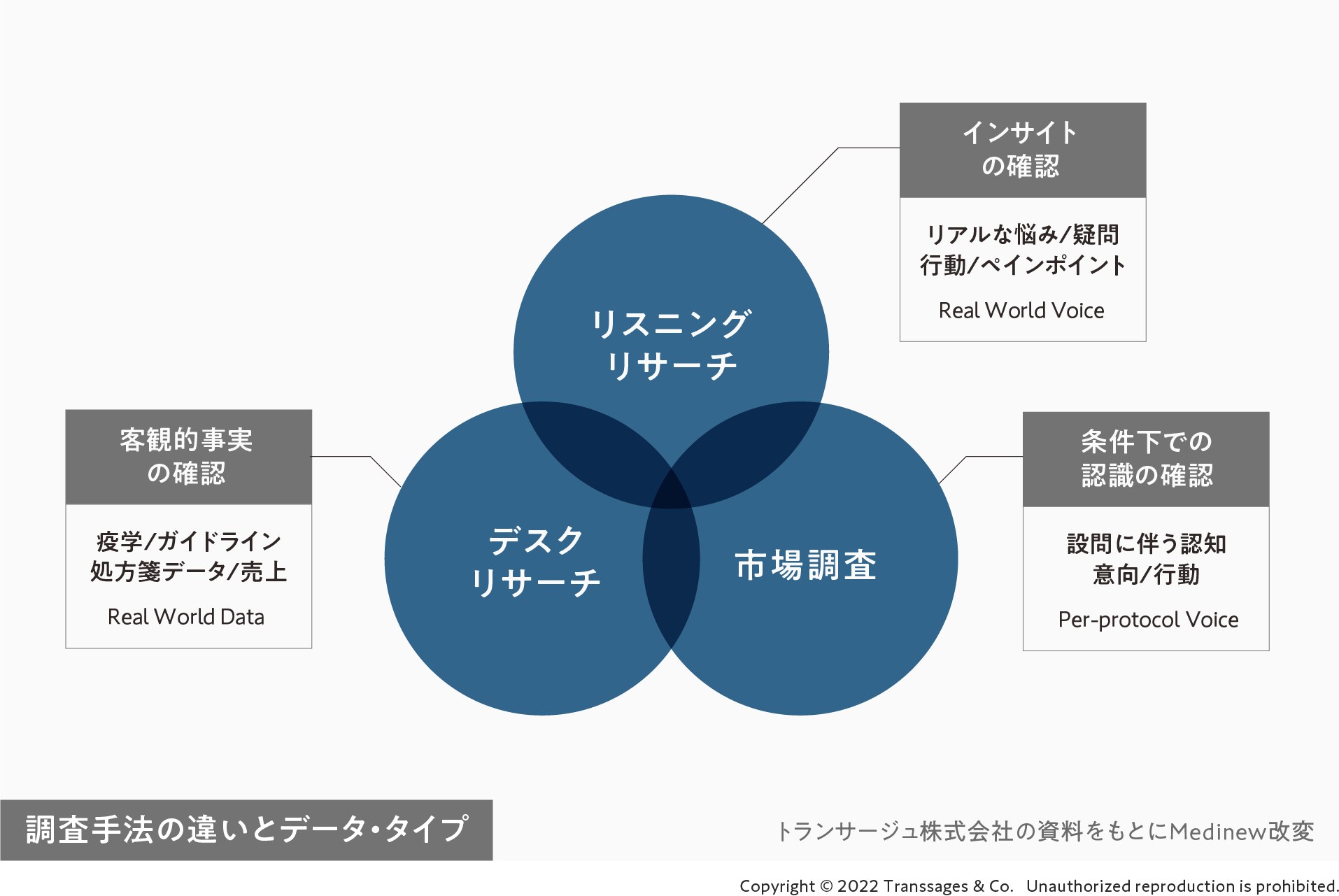

調査手法とデータの種類

ひとくちに調査といってもいろいろな手法が存在し、大きく3つのタイプに分けることができます。

1. デスクリサーチ

一つ目の手法は「デスクリサーチ」。すでに存在しているデータを収集して分析する手法です。

既存のデータには、診療ガイドラインや学術文献、リアルワールドデータ(RWD)などがあり、無料のものも有料のものも含まれます。デスクリサーチで分かることの多くは 売上や患者数、診断方法、学会内での学術的論点などのデータや事実で、こうしたデータの分析によって市場の数値的な全体像や推移、標準的治療法や今後の動向、実際の診療や治療のプロセス詳細などが分かります。

2. 市場調査

二つ目が「市場調査」で、デスクリサーチだけでは把握し切れない疑問をユーザーに聞いてデータを収集して分析する手法です。

アンケートやインタビューによってユーザーに直接聞くことで、どんなニーズや不満があるかなどを把握することができます。 市場調査によってユーザーの採る行動やその行動の理由、情報入手先やニーズなど、データや事実以外の主観的な考え方も含めて把握ができます。

3. リスニングリサーチ

三つ目はデジタルの発達で生まれた新しい手法「リスニングリサーチ」です。twitterなどのSNSやブログなどに存在する発言を収集して分析します。

すでに発信されている声に耳を傾けることからリスニングと呼ばれ、対照的に質問をして収集する市場調査はアスキングと呼ばれます。リスニングでも市場調査と同様の 主観的な考え方が分かるほか、人に伝えづらい本音の気持ち、その時々で変化する感受性の高い喜びやフラストレーションなど、アスキングでは把握しづらい本音がわかるというメリットがあります。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)